Il arrive qu’un vêtement se comporte comme une preuve, non pas de style mais de passage. Le t-shirt de concert est de cette espèce-là : une surface de coton qui prétend avoir vu quelque chose, qui s’accroche au corps comme un ticket qu’on aurait refusé de jeter, et qui, en sortant du cadre du merch et de la nostalgie facile, met à nu une question plus embarrassante qu’il n’y paraît : qu’est-ce qu’on porte, exactement, quand on porte un souvenir ?

Certificat d’expérience, objet reproductible

Il y a, dans ce rectangle imprimé, une contradiction très moderne. D’un côté, il promet l’authenticité : “j’y étais”, “je sais”, “je me souviens”. De l’autre, il est la forme la plus reproductible possible : vendu par milliers, décliné, réédité, contrefait, parfois acheté sans avoir jamais entendu une note. C’est un certificat d’expérience qui accepte d’être faux — et qui, étrangement, fonctionne quand même. Parce que ce qu’il raconte n’est pas seulement l’événement ; il raconte l’idée d’une vie où l’on serait allé à cet événement, l’idée d’une mémoire en bandoulière, l’idée d’un lien direct avec une scène, une époque, une nuit.

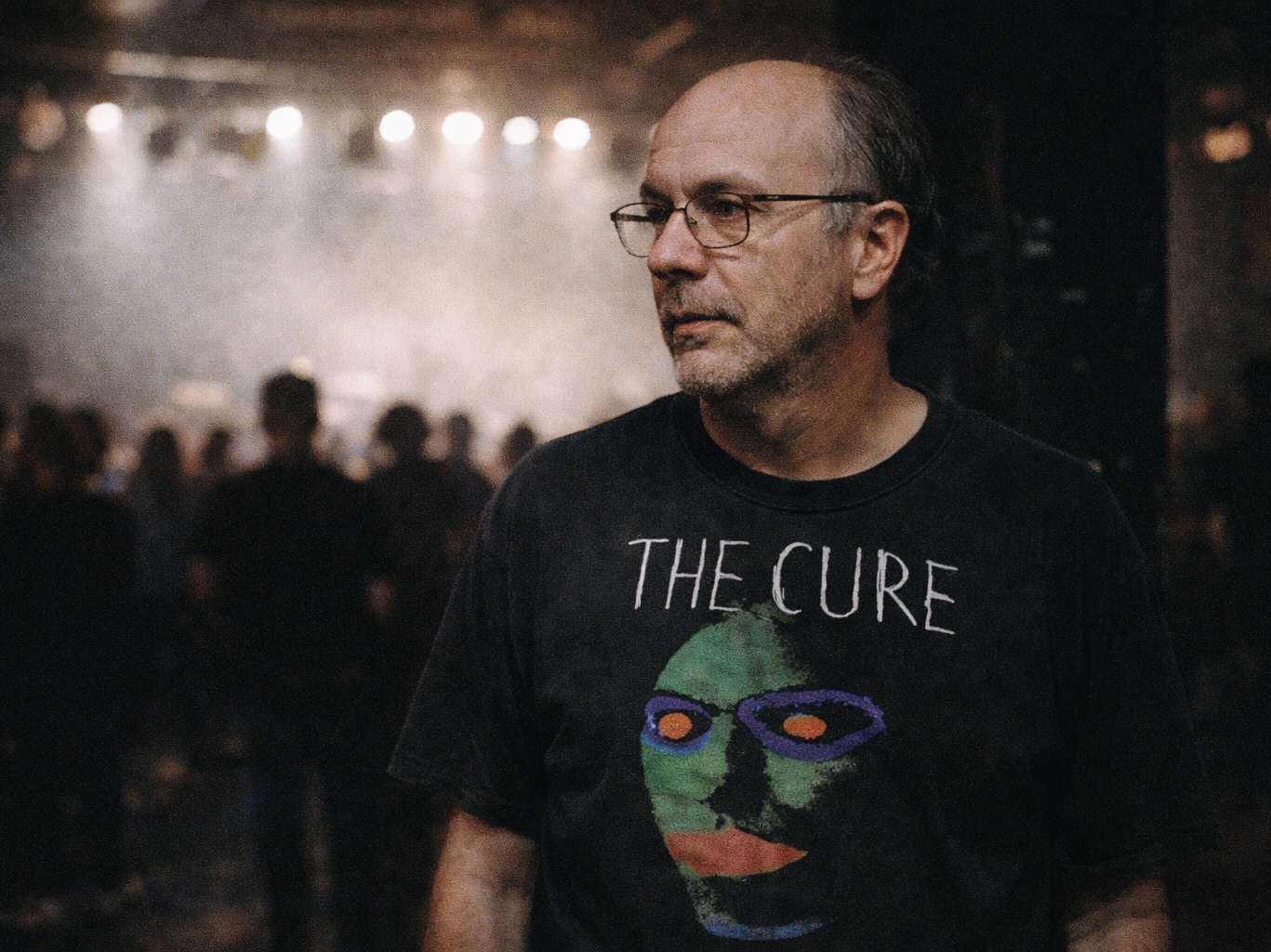

Le t-shirt de concert est un vêtement qui parle avant vous, et souvent à votre place. Il affiche un nom propre, parfois une date, parfois une ville, comme un passeport simplifié. Mais cette parole est ambivalente : elle peut être l’affirmation d’une appartenance, ou le déguisement discret d’une sensibilité. On porte un groupe comme on porte une humeur. Certains logos se lisent comme des cris, d’autres comme des chuchotements. Certains semblent encore dangereux, d’autres ont été neutralisés par le temps, devenus décoratifs, presque doux. Et c’est là que ça devient intéressant : plus un t-shirt vieillit, plus il cesse d’être une annonce pour devenir une texture, une patine, une image un peu passée — comme un son compressé sur un vieux fichier, moins fidèle mais plus affectif.

Sabotage élégant, récit dans la tenue

Hors du concert, le t-shirt de concert n’est jamais neutre : il introduit du récit dans la tenue. Avec un jean, il est la version la plus évidente de lui-même — la silhouette “je n’ai pas réfléchi”, qui est souvent une réflexion très précise. Sous un blazer, il devient un sabotage élégant : un adulte qui laisse dépasser un souvenir adolescent, ou un professionnel qui glisse une faille volontaire dans le costume social. Sous un manteau long, il fait ce jeu de palimpseste : on ne voit pas tout, on devine, on capte un fragment de typographie, une couleur, une menace. Le vêtement, alors, se met à ressembler à la musique : ce qui compte n’est pas l’intégralité du morceau, mais le refrain qui revient.

Ce coton-là porte aussi une sociologie du corps. Un t-shirt de concert est rarement “bien coupé”. Il est boxy, un peu raide, parfois trop long, parfois trop court, souvent choisi dans l’urgence d’un stand, dans la foule, à une heure où l’on ne sait plus très bien sa taille. Et pourtant, c’est précisément cette coupe approximative qui lui donne sa vérité : il vient d’un moment où l’on n’était pas en contrôle. Dans sa forme même, quelque chose de la foule et de la sueur demeure : le bruit, le verre renversé, les épaules qui se touchent. Pensé pour être acheté sur un coup de tête, le t-shirt se porte ensuite jusqu’à l’usure, jusqu’à ce que l’imprimé craque, que les lettres se fendent, que le noir devienne gris. Aucune perfection visée. Seulement la durée — et la façon dont elle abîme.

Archive en circulation, mémoire domestique

Et puis il y a le trouble contemporain : la revente, le vintage, l’archive devenue monnaie. Le t-shirt de concert circule aujourd’hui comme une pièce de collection, parfois plus chère que le billet qui l’a rendu possible. Il quitte la logique du souvenir pour entrer dans celle du capital symbolique. On n’achète plus seulement un coton imprimé, on achète une histoire — ou, plus exactement, une histoire qu’on pourra porter sans l’avoir vécue. Ce glissement n’est pas seulement “commercial”, il est culturel : il dit notre relation au passé, notre besoin d’objets qui attestent d’une intensité, même reconstituée. On vit à une époque où l’expérience est une image, et où l’image devient une expérience. Le t-shirt de concert est le point de couture entre les deux.

Pourtant, ce vêtement résiste encore, quand il est porté sans trop insister. Quand il n’est pas un panneau publicitaire mais un reste : un t-shirt qu’on met parce qu’il est doux, parce qu’il tombe bien, parce qu’il a traversé. Dans ces cas-là, il retrouve une forme de pudeur. Il n’est plus un message, il est un climat. Il n’est plus “regardez-moi”, il est “j’ai gardé ça”. Et ce “ça” peut être minuscule : pas forcément un groupe culte, pas forcément une date mythique — juste un soir où l’on a eu l’impression, une seconde, que la musique réglait le monde.

La chose la plus intime, au fond, c’est que le t-shirt de concert finit souvent par se détacher du concert. On oublie l’année, les villes. On ne sait plus si on y était ou si on l’a récupéré. Et le vêtement continue d’exister, comme un fantôme familier. On le met pour traîner, pour écrire, pour descendre acheter du pain. La mémoire devient domestique. La légende devient linge.